| 索引号: | 11341722MB1P2877XM/202405-00057 |

组配分类: | 财政专项资金清单 |

| 发布机构: | 郎川街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |

| 名称: | 郎溪县农业农村局关于推介发布 2024年农业主推技术和绿色高质优效技术模式的通知 | 文号: | 无 |

| 成文日期: | 2024-05-11 | 发布日期: | 2024-05-11 |

| 索引号: | 11341722MB1P2877XM/202405-00057 |

| 组配分类: | 财政专项资金清单 |

| 发布机构: | 郎川街道办事处 |

| 主题分类: | 综合政务 |

| 名称: | 郎溪县农业农村局关于推介发布 2024年农业主推技术和绿色高质优效技术模式的通知 |

| 文号: | 无 |

| 成文日期: | 2024-05-11 |

| 发布日期: | 2024-05-11 |

各镇(街道)农业农村发展办公室(中心),局属各单位:

根据《安徽省农业农村厅关于推介发布2024年农业主推技术的通知》(皖农教函〔2024〕147号)文件要求,为发挥科技对粮油等主要作物大面积单产提升的支撑作用,加快农业先进适用技术推广应用,推动农业强省建设,我局组织专家按照符合绿色发展、增产增效、资源节约、生态环保、质量安全等要求,遴选了种植、畜牧、渔业、农机、综合等类型农业主推技术和绿色高质优效技术模式共12项,现予以发布推介。

请各镇(街道)农业农村发展办公室(中心)及局属二级机构结合当地实际,按照技术操作规范组织专家、农技人员开展技术指导和集中培训,充分发挥农业科技示范基地和示范主体的示范带动作用,推动先进适用技术进村入户,为实施乡村振兴战略、推进农业转型升级提供有力科技支撑。

附件:

1、郎溪县2024年农业主推技术和绿色高质优效技术模式名录

2、种植业类操作规程(6项)

3、畜牧业类操作规程(2项)

4、渔业类操作规程(2项)

5、农业机械类操作规程(1项)

6、综合类操作规程(1项)

2024年5月9日

附件1

郎溪县2024年农业主推技术和绿色高质优效技术模式名录

一、种植业类(6项)

1.水稻化肥减施增效技术

2.水稻-油菜周年绿色丰产优质高效生产技术

3.小麦重大病虫防治农药减施增效关键技术

4.小麦高效施肥及轻简化栽培技术

5.茶园病虫草害周年绿色防控技术

6.植保无人机飞防及飞防助剂应用技术

二、畜牧业类(2项)

7.肉牛场床一体化养殖技术

8.规模化鹅场粪污治理技术模式

三、渔业类(2项)

9.稻田中华鳖生态高效种养技术

10.冬闲田稻虾连作养殖技术模式

四、农业机械类(1项)

11.稻茬麦机械化适配性种植技术

五、综合类(1项)

12.云农场智慧服务与农产品可信可视化技术

附件2

种植业类操作规程(6项)

第1项:水稻化肥减施增效技术

一、技术概述

(一)技术基本情况。大力推进化肥减量提效,对提高土地产出率和农业综合生产能力、保障国家粮食安全和生态环境安全具有重要意义,是我国农业和农村经济发展的重大需求。安徽省水稻常年种植面积3800万亩左右,在水稻生产中,集成绿色肥料新产品、侧深施肥新机具,强化土壤、肥料、作物三者协同,促进养分需求与供应数量匹配、时间同步、空间耦合,促进施肥精准化、智能化、绿色化、专业化,实现化肥减量增效和肥料产业高质量发展,为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。安徽巢湖连续5年化肥减施增效技术示范结果显示,随着化肥减施年限增加,水稻产量呈逐年增加趋势。化肥减施增效技术提高了水稻产量的稳定性和可持续性,减少了土壤矿质氮损失,显著提高氮肥利用率。多年多点示范数据表明,以肥料新产品为载体的水稻化肥减施增效技术,单产平均增幅8.2%、肥料利用率平均提高11.6%,亩增收125元。

(二)技术示范推广情况。该技术在安徽省合肥、六安、淮南、蚌埠、滁州、马鞍山、池州、芜湖、宣城、黄山市等地进行示范推广,累计推广应用227万亩,应用水稻配方肥87万吨,节本增收31.6亿元,生态、社会和经济效益显著。

(三)提质增效情况。2016-2020年,在巢湖万亩示范片,单产平均增幅8.7%,化肥用量减少23.2%;2016-2020年,在贵池区万亩示范片,单产平均增幅11.2%,化肥用量减少26.9%;2018-2020年在旌德县万亩示范片,单产平均增幅12.4%,化肥减量约18.8%。

(四)技术获奖情况。“水稻高效施肥关键技术和配方肥研发与应用”获得2017年安徽省科技进步奖三等奖;“安徽省化肥减量增效技术及系列绿色肥料研制与应用”获得2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖三等奖。

二、技术要点

(一)选择适宜的肥料品种。沿淮稻区高磷高钾土壤选择20-10-10或22-8-10,每亩用量30-35千克,此类配方肥磷和钾比例相对较低,充分利用土壤中的磷钾,实现节本增效的目标。江淮之间稻区高磷中钾土壤水稻配方肥可选20-10-15,每亩用量40-45千克,沿江稻区中磷中钾土壤可选择配方肥18-12-15、17-12-16或17-13-15,每亩用量35-40千克,此类配方肥中氮、磷和钾含量相对接近,满足水稻养分需求,实现氮磷钾均衡供应,增产增效,以芜湖县水稻应用配方肥(18-12-15)为例,每亩基施配方肥35千克,配合分蘖肥8千克/亩尿素、穗肥7千克/亩尿素,与农民习惯施肥相比,配方肥实现亩节氮1千克,产量增加12%,肥料利用率提高11%。皖南稻区低磷低钾土壤可选择18-10-12,此类配方肥中磷和钾含量高,每亩用量40-45千克,可以匹配土壤养分供应与目标产量下的水稻养分需求。沿江平原及皖南山区宜选择富含钙镁的中低浓度类配方肥,如25-7-8,每亩用量45-50千克。一次性施肥,可选择缓释型配方肥28-9-13(控氮)或26-10-14(控氮控钾),每亩用量控制在45-50千克。

(二)适宜时期施用。一基两追施肥方式,于整地前亩施用配方肥,因区域及目标产量差异,一般建议用量控制在35-50千克/亩,移栽后8-10天施7-8千克/亩尿素作分蘖肥,移栽后35-40天施6-7千克/亩尿素作穗肥。一次性施肥方式,于整地前施用缓释型配方肥,每亩用量45-50千克,后期不再追肥。也可结合新型侧深施肥机于栽插时同步施入。

(三)配套施肥技术。适龄移栽,合理密植,提高栽插质量。秧龄控制在18-22天,栽插密度为17×24厘米,即亩栽1.6万穴,亩插足基本苗4.5-5.5万。带土移栽,栽时浅栽、匀栽、栽直,达到栽后就活棵,小分蘖不减少,5-7天见新蘖。严格水浆管理。晒田时间要坚持“时到不等苗”和“苗到不等时”的原则。一般亩平总茎蘖苗达到16-18万为宜,即平均每穴9-11个苗,应立即晒田。水稻生育进程推迟,晒田时间也相应推迟,从生育期看,也就是在栽后20天左右,一般在6月25日至7月2日晒田为宜。孕穗至齐穗期间视气温高低确定灌水深浅,温高水宜深,反之宜浅,做到以水调温。灌浆期必须保持浅水层,干湿交替到黄熟,切不可断水过早,以增加粒重。及时防治病虫害。防治水稻纹枯病1-2次,防治稻曲病1-2次,根据预测预报重点防治稻瘟病、白叶枯病等。

三、适宜区域

安徽省水稻主产区。

四、注意事项

如选用厩肥(牛粪、猪粪等)、堆肥、饼肥等,要充分腐熟。

五、技术依托单位

(一)安徽省农业科学院土壤肥料研究所

联系地址:合肥市农科南路40号

邮政编码:230031

联系人:孙义祥王家宝邬刚袁嫚嫚 刘闯

联系电话:18226658968

电子邮箱:sunyixiang@126.com

(二)霍邱县种植业发展中心

联系地址:六安市霍邱县城关镇建新路

邮政编码:237400

联系人:潘锦勇

联系电话:18105642342

(三)南陵县农业技术中心

联系地址:芜湖市南陵县春谷中路177号

邮政编码:241300

联系人:艾家祥

联系电话:13955304096

第2项:水稻-油菜周年绿色丰产优质高效生产技术

一、技术概述

(一)技术背景情况。“十四五”以来国家高度重视粮油生产,中央一号文件及农业农村部明确要求要聚焦稳粮扩油、提升单产等任务,重点挖掘短生育适宜优质高产油菜、水稻等优质种质资源,推进稻-油轮作工作。江淮、沿江及以南地区是我省重要的稻油轮作区域,种植面积也在逐年扩大,生产上存在自然灾害频繁发生、缺乏适宜的品种和机械播栽、减损收获等问题。通过选择适宜品种、秸秆适量还田、茬口有效衔接、油菜精量播种、水稻机械插秧、科学肥水运筹管理、病虫害综合防治等研究,优化形成一套稻-油周年绿色丰产优质高效生产技术。该技术具有减少劳动用工,提高生产效率,增加周年种植效益等优点,这对我省稻油轮作面积进一步扩大与稳定,确保粮油稳产保供有着重要作用意义。

(二)技术示范推广情况。2019-2023年,在安徽江淮、沿江和皖南地区的庐江、巢湖、肥东、望江、桐城、当涂、舒城、宣州、东至等地建立核心示范区,开展稻-油周年丰产高效栽培模式示范,取得较好示范效果,累计推广近300万亩,促进了水稻、油菜高产高效技术模式向兼顾周年丰产高效生产技术方向转变。

(三)提质增效情况。与农民采用的传统种植模式相比较,示范区油菜平均亩增产17.4%、增收170元,水稻平均亩增产15.7%、增收240元,示范区油菜-水稻周年平均亩增产16.1%、增收410元以上。核心品质、化肥利用率、综合生产效率指标分别提高8-15个百分点。稳粮扩油效果显著,提升了地力,减少了投入,有效促进农民增收。

(四)技术获奖情况。2023年示范区当涂县护河镇兴禾村油菜高产田块机收实测单产达301.34千克,创安徽省油菜单产历史新纪录,获全国油菜高产第三名。2022、2023年牵头制定发布了2项省级地方标准《油菜轻简高效栽培技术规程》和《江淮地区杂交中籼稻单产800千克/667m2栽培技术规程》;2013年牵头主持《安徽主要粮油作物节本高效栽培新模式研究与应用》获得农业部农牧渔业丰收奖三等奖。

二、技术要点

(一)精选丰产抗逆优质品种。油菜选用高产、高油、抗病、抗倒、抗裂荚适合机械化收获的优质油菜品种,可选用生育期220天以内的品种。水稻选用国家或安徽省审定丰产优质多抗、适宜当地种植的品种;水稻品种选择亩产量达到500千克以上,中籼稻米质达到国标3级以上、中粳稻米质达到国家二级以上。江淮中部可选用生育期135天以内的品种,沿江江南选用生育期140天以内的品种。

(二)科学规范种子处理。播前将油菜种子在太阳下晒4-5小时,提高种子活力。用噻虫嗪、吡虫啉、新美洲星原液等进行拌种,有效防治油菜苗期蚜虫等病虫危害。使用方法:用10毫升的35%噻虫嗪拌500克种子,或用10毫升的60%吡虫啉拌300克种子,待晾干后播种。也可用“新美洲星”10毫升原液拌500克种子,现拌现播种。水稻种子在播种前进行发芽试验、晒种、选种、消毒浸种等环节,具体方法:用25%咪鲜胺乳油2毫升兑水5千克,浸种3-4千克,或强氯精2克,兑水2千克可浸1千克稻种,水超过6.7厘米为宜,浸种24小时,用清水冲洗2-3次后催芽播种。

(三)适期播种,注重茬口衔接。结合水稻油菜茬口特点、气候特征和品种特性合理安排播种期。油菜9月25日至10月15日为适宜播期,最迟播期不宜超过10月20日。播种量每亩250-350克。在前茬收获后,采用旋耕、灭茬、开沟、播种、施肥、覆土于一体的多功能油菜精量播种机播种,播种深度1.5-2厘米。种子与肥料异位同播,肥料侧深施5-10厘米。播种后清理沟内碎土,挖通腰沟和围沟。春季雨水较多,及时清沟排渍,田间不积水。水稻播期以灌浆结实期既能避开高温危害又能安全齐穗,以获得最佳温光资源条件。毯苗机插5月10-15日播种,钵苗机插5月1-5日播种,抽穗期8月10日-9月5日。

(四)精量播种,培育壮秧。

1.壮秧标准。毯苗移栽秧龄18±2天,叶龄3.0-4.0,苗高12-20厘米,百株干重2.0-2.5克,单株白根数≥10条,盘根成型良好。钵苗移栽秧龄30±2天,叶龄4.5-5.5叶,苗高15-20厘米,单株带蘖0.3-0.5个,单株白根数≥12条,百株干重8.0克以上。

2.旱育化控培育壮秧。硬盘育秧(秧盘规格30×60厘米)播种量为60-80克/盘(杂交稻)或90-110克/盘(常规稻);钵盘育秧(秧盘规格61.8×31.5厘米,每盘448孔)播种量分别为2-3粒(杂交稻)或3-4粒/孔(常规稻)。依据叶龄控水精准旱育旱管,在秧苗2叶1心期前后叶面喷施150-200毫克/千克烯效唑进行二次化控防徒长。

(五)适株栽植,建立适宜密度。油菜机械联合播种,确保每亩基础苗2.5-3万株。水稻:毯苗机插行株距:穗数型品种25×12-14厘米,穗粒兼顾型品种30×12-14厘米,大穗型品种30×14-16厘米。杂交稻穴数1.4-1.8万穴/亩,常规稻1.8-2.0万穴/亩;漏插率<5%,均匀度>85%。钵苗机插行距33厘米等行距或者宽窄行(27-33厘米),株距12-20厘米,杂交稻穴数1.2-1.6万穴/亩,常规稻1.4-1.8万穴/亩。

(六)“三沟”配套,防涝降渍。播后开好“三沟”,开沟时注意沟要直,三沟相通,确保旱能灌、涝能排,做到雨后田间无积水。要求畦沟深25厘米,每块田四周开围沟,长度超过40米的田块每隔20-30米开一条腰沟,围沟、腰沟深30厘米。及时清沟理墒,保持“三沟”畅通,可降渍防渍,促进根系生长,保证壮苗,提高抗病能力,预防油菜菌核病和角果黑斑病等病害发生。

(七)大田精细管理。

1.科学施肥。稻-油周年丰产高效技术模式每亩纯氮25-28千克,油菜采用“一次底肥+一次追肥”,每亩纯氮12-15千克。底肥选用油菜专用含硼高浓度缓释肥40%(25-7-8),亩施40-50千克或相近配方的油菜专用配方肥作基肥。春季看苗情在蕾苔期追施尿素5-7千克和氯化钾2-3千克。有机无机结合,氮、磷、钾平衡,酌情增施锌、硅肥。杂交中籼稻每亩施用纯氮13-14千克,中粳稻每亩施用纯氮15-17千克。即亩追施45%复合肥35-40千克,分蘖肥尿素5-10千克,拔节孕穗肥尿素7.5-10千克、钾肥6-7千克。氮肥运筹按照基蘖:穗肥比例7:3(籼稻),6:4(粳稻)。基肥在移栽前施入,分蘖肥于移栽后5-7天施入,穗肥于倒4叶期施用。磷肥全部作基肥使用;钾肥则50%-60%作基肥、40%-50%于倒4叶期追施。如采用缓/控释肥,杂交中籼稻采取一次性侧深施模式,中粳稻采取一次性侧深施或者一基一追(分蘖肥)方式。

2.生长调控。越冬前对于长势过旺的油菜田块,即绿叶数达10片以上,叶面积指数1.3左右,可在封冻前5-7天每亩用15%多效唑30-40克兑水40千克均匀喷施植株。长势偏弱田块,可在冬至前每亩用植物生长调节剂碧护(0.136%赤.吲乙.芸薹)2克兑水30千克喷施一次,提高抗冻能力。

3.科学管水。大田水稻浅水间歇湿润灌溉,当田间群体茎蘖数达到预期穗数的80%左右时提前烤田控苗,控制高峰苗数为适宜穗数1.3-1.5倍;以水促肥,壮秆大穗防早衰、促平衡。

4.化学除草。油菜播种后出苗前,每亩用99%乙草胺50-80毫升或96%精异丙甲草胺(金都尔)60-80毫升均匀喷洒畦面,进行封闭除草。土壤湿度过大适量减少用药。封闭效果不好的,在油菜4-5叶、禾本科杂草3-5叶期间,每亩用5%精禾草克50毫升或8.8%的赛锄(精喹禾灵)乳油30-40毫升喷施。喷后4小时内遇雨补喷一次。水稻化学除草是一封二杀三补:即在整耕前7天左右,喷灭生性除草剂封杀,播种后至四、五叶期,可喷施1-2种广谱性除草剂,再进行人工除杂拔稗1-2次。

5.综合防治。以“农业防治、生物防治、物理防治为主、化学防治为辅”的方法进行绿色综合防治。在油菜初花期一周内叶面喷施磷酸二氢钾、植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂等混配液,促进油菜生长发育,防花而不实、防菌核病、防早衰、防高温逼熟;在油菜盛花初期,每亩用200克/升氟唑菌酰羟胺悬浮剂(麦甜)50毫升或50%腐霉利可湿性粉剂100克,兑水50千克喷施,对于菌核病重发区,5-7天后再防治一次。可以轮换用药以避免出现抗药菌株。喷药采取机械或无人机飞防,强化统防统治。水稻分蘖期重点防治纹枯病、条纹叶枯病、二化螟、稻纵卷叶螟等;拔节至孕穗期重点防治稻瘟病、稻飞虱、螟虫等;抽穗、扬花期重点防治稻曲病、稻瘟病、稻飞虱等。可选用25%吡蚜酮、2%春雷霉素水剂、阿维菌素、或三环唑可湿性粉剂等。农药使用应符合NY/T 393的规定;药剂施用采用机械低喷与飞防相结合。

(八)适时收割。油菜收获有联合收获和分段收获两种方式。油菜一次性联合收获一般待全田油菜95%以上的角果成熟时收获。分段收获当全田油菜有80%角果呈枇杷黄色时,采用割晒机割倒,晾晒3-5天,再用捡拾脱粒机脱粒。收获后要抢晴好天气将油菜籽晒干至含水量10%以下,确保籽粒安全储藏。水稻开展适时黄熟(稻谷含水量18%-22%)机械化减损机收,并采用低温(20℃-25℃)循环干燥机械设备干燥至标准水分。

三、适宜区域

江淮、沿江和皖南等地区的稻油周年轮作生产区。

四、注意事项

(一)油菜播种墒情不足(土壤含水量小于30%)要及时造墒播种。水稻采用机插侧深施肥时,肥料种类、机械配合度要符合作业要求。调试施肥量要精准均匀,不能漏排或重排。油菜机械收割时应避开露水大及中午的高温时段,避免因潮湿、炸荚、落粒等造成损失。

(二)水稻抽穗开花期遇高温灌深水(5-10厘米)调温,有条件的采取日灌夜排方式调节田间小气候,降低高温对扬花散粉的影响。

(三)病虫草害采用生物和物理绿色防控技术,结合使用生物农药、高效低毒低残留和环境相容性农药,坚持达标防治和适时适量用药,减量控害。

五、技术依托单位

(一)安徽省农业技术推广总站

联系地址:合肥市洞庭湖路3355号农业农村大厦

邮政编码:230001

联系人:孔令娟、刘磊、杨森

联系电话:0551-62625566

电子邮箱:kljahnjz@163.com

(二)安徽农业大学

联系地址:合肥市蜀山区长江西路130号

邮政编码:230036

联系人:周可金、张付贵

联系电话:13955191037

电子邮箱:zhoukejin@163.com

(三)华中农业大学

联系地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街1号

邮政编码:430070

联系人:李勇

联系电话:18672936056

电子邮箱:liyong@mail.hzau.edu.cn

第3项:小麦重大病虫防治农药减施增效关键技术

一、技术概述

(一)技术基本情况。小麦是我国三大主粮之一,2023年种植面积2352万公顷。近年来,安徽省等小麦主产区病虫害发生种类多、发生面积大。当前抗病虫小麦品种缺乏,重大病虫防治仍主要依赖化学农药,农药长期高频、过量使用,造成小麦产品质量安全、生态环境污染和有害生物抗药性等问题。该技术针对小麦重大病虫防治农药减量化使用存在的监测预警时效性差、对常规药剂抗药性强、传统施药作业方式强度大、农药减施增效技术体系不完善等问题,在做好良种选用、水肥科学管理等农业措施基础上,提出了以病虫精准测报为前提、种子处理为基础、穗期适时用药为关键的小麦全生育期重大病虫综合防控科学用药策略,制定了《麦田农药减量增效施用技术规程》等地方标准,有效提升了小麦重大病虫防治农药减施增效水平。

(二)技术示范推广情况。构建了以安徽农业大学为研发主体、县区政府为行政主体、植保系统为推广主体、专业合作社与新型职业农民为经营主体的“四体融合”技术成果推广应用新模式,2019-2021年,在淮北、宿州、亳州等安徽省麦区以及江苏、河南等省份累计推广应用7730万亩,经济、社会和生态效益显著。

(三)提质增效情况。小麦重大病虫的综合防治效果达85%以上,小麦平均增产5%;化学农药平均减量32%,农药利用率达40%以上,平均每亩节省防治成本15元;总经济效益达50余亿元,为实现全省小麦单产、总产连续4年创历史新高以及小麦品质跃居全国高品质省份之列提供技术支持。

(四)技术获奖情况。荣获2022年度安徽省科学进步一等奖。该技术分别被光明日报、农民日报等主流媒体以“为小麦抗病开良方”等为题进行宣传报导。

二、技术要点

坚持“预防为主、综合防治”,创建以“药前精准预测+选药增效替代+施药飞防作业+药后质量监管”为核心的小麦重大病虫防治农药减施增效技术体系。

(一)抗性品种选用。针对各小麦种植生态区主要病虫害发生种类及危害特点,因地制宜选用国家或相关省份审定的抗(耐)赤霉病、锈病等重大病虫的小麦品种,全面压缩高、中感品种的种植面积,降低病虫害流行发生的风险。

(二)田间科学管理。常见的农业管理措施包括适度深耕、适期播种,合理密植、合理轮作倒茬,及时清除田边地头秸秆、杂草等。水肥管理过程,应基于养分需求与供应平衡的需求,施足底肥、平衡施肥,增施有机肥和钾肥。

(三)精准预测预报。通过发明灵敏度达毫克/升级别的小麦纹枯病和全蚀病重组酶聚合酶扩增可视化快速检测方法,对小麦土传病害的发生进行早期诊断。利用构建的安徽省小麦重大病虫监测预警系统,上传田间菌源、虫卵等调查数据以及物候特征等资料,对小麦病虫害发生情况进行实时监测、动态预测、早期预警;在小麦病虫防治关键时期,实行重大病虫发生和防治信息一周两报制度。

(四)物理防治。在田间安装杀虫灯、性诱剂诱捕器,诱杀金龟子、蝼蛄等地下害虫,降低虫口基数。杀虫灯按照产品说明书进行安装,一般于蝼蛄等成虫高峰期的每天19:00-23:00和次日3:00-6:00开灯。

(五)生物防治。保护和利用麦田瓢虫类、食蚜蝇类和蚜茧蜂类等天敌,优先使用阿维菌素等生物农药控制小麦病虫害,减少化学农药的使用。同时,可适当使用芸苔素内酯等植物生长调节剂,提高小麦抗逆性。

(六)病虫害绿色防控科学用药。

1.播种期。选用含有硅噻菌胺、咯菌腈、噻虫嗪等有效成分的种子处理剂进行种子包衣或拌种,重点防治纹枯病、全蚀病以及根腐病等土传病害以及蛴螬等地下害虫。

2.返青拔节期。主要防治对象为纹枯病、锈病、白粉病、麦蚜和麦蜘蛛。小麦条锈病平均病叶率0.5%-1%时,选用含有氟环唑等成分的药剂喷雾防治,可兼防白粉病;白粉病病茎率15%-20%时,选用含有吡唑醚菌酯等成分的药剂喷雾防治;小麦纹枯病病株率达10%时,选用噻呋酰胺等药剂喷雾防治。小麦每1米行长麦蜘蛛达600头或每株6头时,选用含有阿维菌素等成分的药剂喷雾防治;当天敌单位与蚜虫数量比小于1:120、且百株蚜量大于500头时,宜选用含有噻虫嗪、溴氰菊酯等成分的药剂喷雾防治。上述药剂可根据实际情况同时施用,利用植保无人机等高效药械精准施药,坚持病虫兼治、一喷多防。

3.穗期。重点防治小麦赤霉病,提出“见花打药、主动预防”方案,于小麦扬花初期,选用创制的30%丙硫菌唑可分散油悬浮剂等系列新产品(30%丙硫菌唑可分散油悬浮剂新产品是在打破了拜耳公司原药合成工艺的技术封锁的基础上,创新连续流反应技术和新型“梳状”结构油溶性聚羧酸盐分散剂等产业瓶颈研发的新型绿色农药产品),利用植保无人机施药进行防治,7天后进行第二次预防,喷药后遇雨及阴雨天气较多及时补防。此外,可选用含氰烯菌酯、氟唑菌酰羟胺等成分的杀菌剂以及研制的高效氯氟氰菊酯:呋虫胺(2:6)等杀虫增效新组合同时施用,兼治锈病、白粉病与麦蜘蛛、蚜虫等病虫,7天后进行第二次预防。

4.灌浆期。主要防治锈病、白粉病、叶枯病和麦蚜,防治指标为小麦锈病、白粉病和叶枯病病叶率超过10%或每百穗蚜量超过800头,防治药剂与施药方式同上。

5.植保无人机等高效精准施药。推荐使用农业植保无人机喷药,提高施药效率和农药利用率;飞防药剂选用微乳剂、悬浮剂等适合超低量喷雾的农药剂型,同时可添加飞防助剂。无人机农田作业参数推荐:(1)施药量。植保无人机施药防治小麦重大病虫时,单位面积的平均施药量不得高于使用药剂的标称用量,且每亩喷雾药液量应不低于1升。(2)喷施幅宽。在满足均匀施药的条件下根据无人机参数、田块形状及作物类型进行设置,有效喷幅应不低于4-5米。(3)飞行高度。需结合药物特点、施药对象及周围环境进行设置,原则上以距离作物顶端2米左右为宜,最高不超过3米,对于药液漂移对周围环境影响较大的或者待作业植物有特殊要求的,飞行高度应该酌情调整。(4)飞行速度。需根据不同防治对象以及喷施幅宽、施药量等要求进行设置,一般设置3-6米/秒匀速飞行,在具体选定参数时需考虑地形、作物实际情况。(5)飞行路线。需结合田块地理条件、喷施幅宽和单位面积施液量进行设置,以保证喷洒均匀性,无漏喷、重喷现象。(6)喷施效率。需根据单位面积施药量要求和飞行速度进行设置,但药液的雾滴量应不低于15个/平方厘米。

6.施药效果监管。集成作业监控、作业数据统计、飞防组织评价等核心功能模块,首次建立了安徽省植保无人机防治农作物重大病虫害管理平台,通过数据采集系统直接交互对接,进行植保无人机作业数据全时空采集、作业过程全航迹追溯、作业质量全过程评价,极大提升植保无人机防治小麦重大病虫的技术水平。

三、适宜区域

安徽、江苏、河南等省份以及生态相近小麦产区

四、注意事项

该技术推荐了一批适宜小麦重大病虫绿色防控的安全药剂及配方,应注意防治药剂品种的更新及轮换使用。植保无人机施药操作须严格按照DB34/T 3663-2020执行。

五、技术依托单位

(一)安徽农业大学

联系地址:合肥市蜀山区长江西路130号

邮政编码:230036

联系人:操海群、潘月敏、廖敏、陈莉、高全

联系电话:13955196315

电子邮箱:caohq@ahau.edu.cn

(二)安徽省植物保护总站

联系地址:合肥市滨湖新区洞庭湖路3355号农业农村大厦

邮政编码:230601

联系人:何振辉、郑兆阳

联系电话:18956048013

电子邮箱:zhengzy8@163.com

(三)安徽久易农业股份有限公司

联系地址:合肥市科学大道103号

邮政编码:230088

联系人:沈运河、王友定

联系电话:18160887808

电子邮箱:Shyjyny@163.com

第4项:小麦高效施肥及轻简化栽培技术

一、技术概述

(一)技术基本情况。近年来,安徽省小麦产量水平大幅提升,实现“十九连丰”,其中肥料养分尤其是化肥养分的投入发挥了重要作用。但长期以来,农田化肥投入过量、氮磷钾养分失衡及施肥技术不合理等现象普遍存在,导致了化肥利用效率不高、养分资源浪费、环境污染与农产品质量问题突出,严重限制了全省小麦产业高质量发展。鉴于此,本项技术以自主研发的小麦专用生物膜保持型复合肥料为核心,辅以优化品种布局以及良种良法配套、机械化耕整地及种肥同播一体化、抗病抗倒抗早衰等技术,建立了小麦高效施肥及轻简化栽培技术,在我省旱茬、稻茬小麦主产区累计推广1200万亩,增产节本增效显著。

(二)技术示范推广情况。2018年以来,该技术在安徽沿淮、淮北、江淮等地区累计推广1200万亩。近3年,在国家农业绿色发展试点先行区颍上县小麦种植区推广应用60万亩,在国家农业科技创新与集成示范基地及省级农业科技示范展示基地-太和县淙祥现代农业种植专业合作社推广应用3600亩,在我省稻茬麦绿色高产技术协作攻关重点示范县推广应用30万亩。

(三)提质增效情况。该技术以小麦专用生物膜保持型复合肥料为核心,结合土壤肥力水平、小麦品质类型及其养分需求规律,可采用一次性底施或基施加拔节追尿素等模式,有效提高化肥利用效率、实现节本增效:一次性底施的产量水平可与常规施肥持平,在施肥环节每亩减少38.5元的投入;基施加拔节追尿素可平均增产7.4%(4.5%-11.1%),新增利润180-190元,氮肥利用率平均提高11.3%(1.2%-23.2%)。在大面积示范应用中,经专家现场测评,增产效果显著:涡阳楚店镇示范田,2021年百亩连片平均亩产782.85千克,创造全省百亩连片实打实收的单产记录;2022年亩产913.18千克,突破全省单产900千克/亩的记录;2023年亩产891.7千克。太和旧县镇示范田,2022年亩产821.4千克,2023年亩产844.66千克。颍上陈桥镇稻茬小麦示范田,2023年亩产705.18千克。

(四)技术获奖情况。该技术作为成果“多穗多抗超高产小麦华成3366选育与配套技术创新及应用”和“淮北平原麦玉两熟资源高效利用关键技术研究与示范推广”的核心技术,分别获2020年度安徽省科学技术奖一等奖和2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖三等奖。

二、技术要点

(一)核心技术。该技术的核心为小麦专用生物膜保持型复合肥料(N-P2O5-K2O 26-10-9)。在明确了沿淮、淮北、江淮等不同种植生态区土壤-小麦养分供需规律基础上,遵循重施底肥、合理追肥、作物专用、养分均衡等科学施肥原则,研制了以生物膜肥水保持剂为载体的小麦专用复合肥料,其施入土壤后与水、土耦合形成有机无机混合胶黏团聚体,具有聚肥、保水、促根、壮苗等特点。结合小麦品质类型、土壤肥力水平及产量目标等实际情况,可选择不同的高效运筹模式。

模式一:小麦专用保持肥一次性基施技术模式。每亩一次性基施50-60千克小麦专用生物膜保持型复合肥料,小麦产量水平可与常规复合肥基施加拔节期追施尿素的模式持平,在施肥环节可减少38.5元/亩的化肥和人工成本投入。可用于中高土壤肥力水平或弱筋小麦种植田块。

模式二:小麦专用保持肥基施加拔节期追尿素模式。每亩基施40-50千克小麦专用生物膜保持型复合肥料,拔节期追施尿素5-10千克,小麦平均增产7.4%(4.5%-11.1%),氮肥利用率平均提高11.3%(1.2%-23.2%)。可用于中低土壤肥力水平、较高产量目标或强筋小麦种植田块。

(二)配套技术。

1.优化品种布局及良种良法配套技术。针对沿淮淮北、江淮地区等不同小麦种植区的生态特点,分别筛选出适宜的强筋/中强筋、弱筋等优质小麦品种,优化区域品种布局、建立优质专用小麦优势区。同时,以播期、播量为主要栽培措施,充分挖掘产量潜力,不同区域适宜播期及播量为:淮北10月10-25日、沿淮10月15-30日、江淮10月25-11月10日;根据品种类型,半冬性品种10月中下旬播种,播量10-12.5千克/亩、基本苗16万-20万/亩为宜;春性品种11月上旬播种,播量15-17.5千克/亩、基本苗20万-25万/亩为宜。迟播适当加大播量,原则上播期每延后3天,亩基本苗增加5000-10000,亩播量提高0.5-0.75千克。

2.机械化耕整地及种肥同播一体化技术。采用三轴防缠绕旋耕施肥精量播种机复式一体机,一次性完成施肥、旋耕、播种、第1次镇压、覆土和第2次镇压等机械化作业,通过机械化构建种肥的立体空间布局,施肥深度10厘米,播种深度3-5厘米,降低化肥养分损失、提高化肥利用率。耕种施肥环节实现轻简化机械化,省时省工省种、节本增效。

3.抗病抗倒抗早衰技术。采用包衣麦种播种,未包衣的种子选用苯醚·咯·噻虫嗪悬浮种衣剂拌种,全蚀病严重田块可增加12%硅噻菌胺悬浮种衣剂拌种。返青后拔节前,对旺长田块亩施用壮丰安40毫升对水30千克或150克含硅水溶肥,叶面喷施,防治后期倒伏。扬花期-灌浆期,重点防治小麦赤霉病,结合“一喷三防”工作增施亚磷酸钾或黄腐酸等叶面肥,可抑病、抗菌、防早衰,其中亚磷酸钾每亩地用50毫升对水15千克,腐殖酸每亩地用50毫升对水15千克。

三、适宜区域

该技术适用于安徽小麦主产区及生态特点相似区域。

四、注意事项

该技术以“因种制宜”、“因地制宜”、“因时制宜”为基本原则,以土壤-小麦的养分供需规律为基础,在实际应用推广中,应注意结合茬口类型、品种的需肥特性、土壤肥力水平和目标产量等实际情况,同时要注重配合有机肥、农作物秸秆、畜禽粪便、生物质炭等有机物料投入,提高土壤质量、改善籽粒品质。

五、技术依托单位

(一)安徽省农业科学院作物研究所

联系地址:合肥市庐阳南区农科南路40号

邮政编码:230031

联系人:杜世州、乔玉强、陈欢

联系电话:13305515660

电子信箱:dsz315@sina.com

(二)安徽省农业技术推广总站

联系地址:合肥市洞庭湖路3355号农业农村大厦

邮政编码:230031

联系人:吴子峰

联系电话:17730009017

电子信箱:ahwuzifeng@163.com

(三)安徽朴茂农业科技有限公司

联系地址:合肥市高新区黄山路602号合肥国家大学科技园

邮政编码:230011

联系人:丁仕奇

联系电话:13956962915

电子信箱:285902742@qq.com

第5项:茶园病虫草害周年绿色防控技术

一、技术概述

(一)技术基本情况。茶园病虫草害一直是制约茶产业发展的一个重要因素,传统防治方法不能完全适用于生态茶园的建设需求,绿色防控技术的开发与推广迫在眉睫。该技术针对茶园主要害虫,研发了利用性信息素、绿光干扰技术防治茶尺蠖等鳞翅目害虫,采用黄光波精准诱杀技术防治小绿叶蝉、茶黄蓟马和黑刺粉虱等;针对茶园主要病害,采用“益菌抑菌”技术、植物精油联用技术模式进行生态防治。针对茶园草害,研发成园茶园“以草抑草”技术模式(采用行间种植鼠茅草)、幼年茶园草布联用技术模式绿色控草技术。按照茶园病虫草发生规律,集成病、虫、草这三项绿色防控技术并周年应用,满足茶园绿色生产需求。该套技术将茶园病虫草害为害损失率控制在经济阈值以下,并显著提高茶叶质量安全水平,提升品牌影响力,取得了良好的经济、社会、生态效益。

(二)技术示范推广情况。该技术单独或作为其他技术的核心内容,2020年“茶园主要虫害绿色防控技术”被遴选为安徽省农业主推技术,2022年“茶园草害绿色控制技术”被遴选为安徽省农业主推技术。2017年以来在安徽、湖北、西藏、江苏、浙江、江西等6个省份茶区进行示范、推广,获得良好效果。2017-2021年,在安徽省茶叶产业体系宣城试验站基地,采用该技术小面积病虫害为害损失率仅为0.13%,杂草生物量防效89.3%。2017年起,先后在安徽岳西县、祁门县、金寨县、宣城市,湖北英山,西藏林芝、山南地区,推广面积近20万亩,并依托茶企、合作社建立了技术示范基地8个,技术示范茶园病虫草害为害损失率明显降低,2022年安徽电视台进行了宣传报道。目前,该技术在福建、广东等乌龙茶主产区已推广应用。

(三)提质增效情况。该技术中“益菌抑菌”与植物精油联用模式,可增强茶树的系统抗病性,病害防治率可达87.6%;益菌处理还提高茶叶的品质,茶氨酸含量增加约10%。利用光诱、性诱技术,减少对茶园天敌昆虫的误伤率,虫害防控率可达67%。采用“以草抑草”技术、草布联用模式,对茶园杂草株防效分别达到92.1%、88.7%,生物量防效分别达到92.33%、89.3%,与人工除草相比,每年节省230元/亩。本套技术实施后,平均可减少70%的化学农药用量,部分茶区实现化学农药的完全替代,农药残留零风险。该套技术大大提升我国名优茶的整体质量安全水平,进一步提高品牌的美誉度与影响力,提高了产品竞争力,具有良好的经济、社会、生态效益。

(四)技术获奖情况。该技术部分成果入选全国农业技术推广中心出版的茶叶绿色高质高效生产模式系列挂图,获得2022年安徽省科技进步三等奖1项,中国茶叶学会科技创新一等奖1项。入选西藏科技成果“山南市藏茶丰产提质关键技术集成与示范”,核心技术中茶园草害绿色控制技术模式,为中国农科院茶叶研究所组织的专家组鉴定成果。虫害和草害绿色防控技术分别入选安徽省农业主推技术。技术研究主要内容共发表了8篇学术论文(其中SCI论文5篇),获批1个安徽省地方技术规程(DB34/T 3868-2021),软件著作权3个,授权发明专利8项,实用新型专利1项,出版新型职业农民培训教材1部。

二、技术要点

按照茶园病虫草发生规律,集成病、虫、草害绿色防控技术,分为春、夏秋与冬季等三个时期整合应用。具体技术要点如下:

(一)春季茶园病虫草害绿色防控技术。

1.春季茶园害虫绿色防控技术(3-5月)。春季3月中下旬,利用性信息素诱芯诱杀第1代鳞翅目成虫,主要是茶尺蠖。诱捕器每亩茶园放置5-10套(根据具体害虫种类),诱捕器悬挂在茶蓬上部10厘米,1-2月更换一次。田间放置便携式太阳能(黄光)诱虫灯诱杀茶小绿叶蝉越冬代成虫,压低虫口基数。每亩放置诱虫灯1-2盏,放置茶蓬上部3-5厘米,设置22时-凌晨2时。定期清除光板表面粘附害虫,并重新涂上粘虫胶。

2.春季茶园病害绿色防控。春季应用“益菌抑菌”诱导茶树系统抗性,增强茶树抗病性。3月份上旬,结合追肥,将茶树内生生防益菌(P.ehrlichii和D.australiana以下简称:益菌,可单独或混用)固态菌剂撒施在施肥沟内并覆土,固态菌剂用量3千克/亩。

3.春季茶园草害绿色防控。3月上旬,为秋季行间种植或补种的鼠茅草追施氮肥1次,纯氮5千克/亩,促进鼠茅草快速生长,增加茶园行间鼠茅草的生物量,为夏季“以草抑草”的效果提供基础。定期对茶园进行巡查,对行间滋生的恶性杂草辅助人工拔除。3月下旬:幼年茶园浅耕施肥后,沿茶行两边,距茶树基部1-2厘米覆盖防草布(PE80克,50厘米宽),每隔1米用地钉固定。预防树冠下杂草生长。

(二)夏秋季茶园病虫草害绿色防控技术(6-10月)。

1.夏秋季茶园害虫绿色防控技术。夏季鳞翅目害虫爆发高峰期,利用光波(绿光)干扰成虫交配,抑制鳞翅目害虫种群繁衍。每10亩茶园配置一座光波干扰灯,设置在空旷无遮挡位置,灯高离地面约2米。设定每晚开灯时间19时-凌晨1时。继续开启黄光诱虫灯诱杀茶小绿叶蝉成虫、茶黄蓟马和黑刺粉虱等刺吸式害虫,压低虫口基数。继续利用鳞翅目昆虫性信息素诱捕器诱杀茶尺蠖、茶毛虫、茶小卷叶蛾成虫。

2.夏秋季茶园病害绿色防控。夏秋季茶园病害高发期,是茶树病害防治的主要时期。应用“益菌抑菌”、植物精油联用技术模式控制茶炭疽病、茶轮班病和茶云纹叶枯病等。每亩使用益菌孢子粉(1亿/克的活性孢子粉)100-150克,兑水45升,叶面喷施,使用2-3次。间隔使用植物源精油(薄荷酮、薄荷醇)纳米乳水乳剂防控,每亩取1升10%纳米水乳剂,兑水45升,间隔喷施2-3次。防治期内益菌孢子粉剂与植物精油纳米水乳剂轮换使用。

3.夏秋季茶园草害绿色防控技术。4月-9月,每月定期组织人员对茶园进行巡查,防止防草布掀开。同时组织人员对茶树基部、株间以及破损之处长出的少量杂草进行人工拨除。对从行间鼠茅草中生长的恶性杂草也需拔除。10月中下旬,首次种植鼠茅草的茶园,按照以下方法实施:一是浅耕施肥。10月上旬,对茶园行间进行浅耕10厘米左右,清除杂草。开沟施足基肥后,整平整细地面。二是混沙播种。选择在无风天气,将鼠茅草种子与细沙按1:10的比例均匀混合后,进行撒播。控制播种行宽度为50-60厘米,播种量为1.0-1.5千克/亩。夏季正常结籽的茶园,无需重新种植,开沟施足基肥。

(三)冬季茶园病虫草害绿色防控技术(11-翌年2月)。11月初关闭诱杀设备,进行维护,并回收诱捕器。11月中下旬叶面喷施益菌发酵液,减少越冬病原菌,将益菌发酵液稀释10倍喷施,发酵液用量5升/亩,使用1-2次,间隔1个月。12月中上旬喷施植物源岗松精油进行封园,每亩使用2升10%岗松精油纳米水乳剂,兑水75升,喷施1次。冬季严重干旱时,对茶行间越冬的鼠茅草进行浇灌一次。

三、适宜区域

我国四大茶区均可使用,江南、江北茶区应用更好。

四、注意事项

(一)益菌孢子粉当天配制用完。菌液不可在阳光下暴晒,影响孢子的活力。孢子菌液不可与化学农药混配使用。

(二)植物精油类生物源药剂喷施时间应选择在早晨或傍晚,中午气温高,容易导致活性成分挥发,影响药效。

(三)岗松精油纳米水乳剂封园时药液要喷施在茶树树冠中下层及地表面,降低越冬病虫基数。

(四)幼年茶园播种鼠茅草,应与茶苗保持50厘米以上距离,防止鼠茅草与茶苗争肥争水,以及倒伏影响茶苗生长。成年茶园播种鼠茅草,树幅覆盖度不高于80%。春季采摘期长、重修剪的成年茶园种植鼠茅草效果不佳。

(五)鼠茅草生长不良、覆盖不高,需秋季补种或重新种植。

五、技术依托单位

(一)安徽农业大学

联系地址:合肥市长江西路130号

邮政编码:230036

联系人:李叶云、姜浩、杨云秋、黄衍章

联系电话:18949816004,15956907446,18949861022

电子邮箱:lyy@ahau.edu.cn;ahjh88@163.com

(二)岳西县特色农业服务中心

联系地址:安庆市岳西县天堂镇农业农村大厦

邮政编码:246600

联系人:徐卫兵

联系电话:13966435089

电子邮箱:1468112890@qq.com

第6项:植保无人机飞防及飞防助剂应用技术

一、技术概述

(一)技术基本情况。目前,植保无人机飞防已成为我国农作物病虫害防治的主要技术措施,年防治面积已达到16亿亩次以上,在我国农业生产植保领域发挥着重要作用。由于植保无人机飞防亩用水量低,仅1-3升/亩,使用的药剂仍为大水量喷雾施药的常规药剂,喷洒作业时产生的总雾滴数明显减少,导致作物植株上药液覆盖度低,药剂防治效果不稳定。针对上述情况,安徽省农业科学植物保护与农产品质量安全研究所开展了植保无人机飞防技术研究,并开发了PDMS植保无人机飞防助剂,通过植保无人机飞防喷头的选择,用水量、飞行高度、飞行速度等飞防参数的优化,及PDMS飞防助剂的合理应用,显著提升防治靶标部位药雾沉积量,促进雾滴在作物叶片上的润湿和扩展,解决植保无人机飞防时靶标部位药液覆盖度不够的问题,保障植保无人机飞防作业效果,可减少农药有效成分施用量20%以上。

(二)技术示范推广情况。植保无人机飞防及飞防助剂应用技术于2022年和2023年在安徽宿州、无为等市县及广东惠州等地进行了技术示范,核心示范面积200亩。2023年与安徽雅丰农业科技有限公司合作,在安徽省巢湖、无为等地累计推广销售植保无人机飞防助剂产品1.2吨,技术实际推广应用面积达12万亩次以上。

(三)提质增效情况。植保无人机飞防及飞防助剂应用技术的实施,在作物病虫害植保无人机飞防时可减少农药20%-30%,可减少用药成本4-6元/亩次,扣除助剂使用成本1-1.5元/亩次,防治成本减少2.5-5元/亩次,同时农药施用量的减少,能有效降低农药对农田生态系统的负面影响,具有显著的生态效益。

二、技术要点

(一)作物冠层叶片及穗部病虫害植保无人机飞防技术。植保无人机飞防技术用于防治玉米苗期至抽雄期冠层叶部病害及水稻、小麦等作物冠层叶部和穗部病害时,关键技术为:优先选用离心式喷头,并根据离心式喷头转盘直径设置转速(常规离心式喷头转速设置为10000转/分钟以上),使药液雾化时产生的雾滴平均细度达到90微米左右;植保无人机飞行速度为4-6米/秒,飞行高度为距离作物冠层2.0-2.5米;飞防亩施液量根据田间作物叶面积指数和生物量确定,添加飞防助剂时为1.5-3.0升,不添加飞防助剂时为3.0-6.0升;喷头的喷液速率根据亩施液量、飞行速度、喷幅、喷头数量进行合理设置,确保单位面积施液量。

(二)作物植株中下部病虫害植保无人机飞防技术。植保无人机飞防技术用于防治玉米中后期及水稻、小麦等作物中下部病虫害,关键技术为:选用孔径1.0-1.5毫米的压力喷头,药泵压力0.32兆帕左右,使雾滴平均细度达到在110-120微米;植保无人机飞行速度为3-4米/秒,飞行高度为距离作物冠层1.2-1.8米;飞防亩施液量根据田间作物叶面积指数和生物量确定,添加飞防助剂时为2.0-3.0升,不添加飞防助剂时为3.0-6.0升;喷头的喷液速率根据亩施液量、飞行速度、喷幅、喷头数量进行合理设置,确保单位面积施液量。。

(三)新型PDMS植保无人机飞防助剂主要性能及应用。通过系统筛选和利用低表面能物质PDMS、表面活性剂、植物油等多种材料研制开发了新型PDMS飞防助剂配方,综合了表面活性剂类助剂、有机硅助剂、植物油类助剂等的优点,具有有效调节药液表面张力,增强药液润湿性能,抑制药液蒸发等功能性特点。通过与相关企业合作优化生产工艺、制定企业标准等,目前新型PDMS飞防助剂配方已形成成熟产品并进入市场。新型PDMS飞防助剂与常规农药产品的药液按药液量的0.3%-1%(体积比)添加使用后,能将药液的表面张力从30-50毫牛/米调节至23毫牛/米左右,有效降低雾滴表面能,从而降低雾滴与叶片碰撞铺展后的收缩势能,增强雾滴的粘附性能,减少因雾滴弹跳和飞溅行为产生的药液损失;能将药液对标准帆布片的润湿时间从60秒以上减少到10秒以内,有效提升植保无人机飞防时雾滴的润湿、扩展性能,提高药液在作物靶标部位的覆盖度,显著增加药液与防治靶标的接触面积,促进作物对药液的吸收利用,同时增加药液与病原微生物及防治靶标害虫的接触机率,从而提高农药药液利用率及植保无人机飞防作业的控害效果,单位面积可减少农药施用量20%-30%。

三、适宜区域

植保无人机飞防及飞防助剂应用技术可在国家规定的植保无人机禁飞区域以外、远离村庄、适应于植保无人机飞防作业的农作物种植区实施,适用于皖南、江淮之间及淮河以北地区水稻、油菜、玉米、小麦、大豆等多种作物种植区推广应用。

四、注意事项

(一)技术实施时应确定实施环境符合植保无人机飞行要求,无人机操作者应取得相关操作驾驶资质。

(二)技术应用时应测算防治作物的叶面积指数和生物量,确定适宜的亩施液量,在保障防治效果的基础上提升作业效率。

(三)PDMS飞防助剂的应用需根据产品说明书推荐的使用量和使用方法进行合理应用。

五、技术依托单位

(一)安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所

联系地址:合肥市庐阳区农科南路40号

邮政编码:230031

联系人:苏贤岩

联系电话:18919624310

电子邮箱:43512457@qq.com

(二)安徽省植物保护总站

联系地址:合肥市滨湖新区洞庭湖路3355号农业农村大厦

邮政编码:230001

联系人:吴向辉

联系电话:18956048028

电子邮箱:wuxhui@126.com

附件3

畜牧业类操作规程(2项)

第7项:肉牛场床一体化养殖技术

一、技术概述

(一)技术基本情况。当前,我省正推进实施“秸秆变肉暨肉牛振兴计划”,大力发展肉牛产业。肉牛在养殖过程中粪污产生量较大,若粪污处理不好,粪污资源得不到有效利用,不仅会造成环境污染,也会影响肉牛产业的可持续发展。肉牛场床一体化养殖技术借鉴其他畜种发酵床养殖技术,从牛场设计及改造入手,将牛床和运动场合二为一,牛粪污排泄在铺设垫料上,定期添加垫料或翻耙,牛粪在垫料中发酵,在牛出栏后集中清理。不仅解决牛粪难于清理问题,而且有效去除牛场臭气。

(二)技术示范推广情况。目前,肉牛场床一体化养殖技术已经在全省200余家规模养殖场进行了推广应用,推广范围覆盖全省。

(三)提质增效情况。推广场床一体化养殖技术,一是节约了人工清粪成本。由于采用发酵床养殖技术,发酵床最高可使用2年,无需人工进行周清粪或月清粪,只需在肉牛集中出栏时清理,大大节约了人工成本。二是节约了设施建设。传统肉牛养殖场需建设液体粪污存储池,场床一体化模式则无需建设。三是提高了秸秆利用率,场床一体化发酵垫料来源主要为当地秸秆资源,提高了秸秆利用率。四是便于还田。采用场床一体化,粪污与垫料进行了充分发酵,清理后适当堆放腐熟即可还田利用,提高粪污资源化利用率。

二、技术要点

(一)牛舍布局。场床一体化养殖技术适合散栏饲养,可采用双列式或单列式布局,南北向采光,外墙四周采用围墙或栏杆围护,围栏高度1.5米(高度可调);棚间距>10米(可结合实际调整)。

(二)牛舍建设基本要求。

1.牛舍建设。

(1)双列式牛舍。顶高:7-8.5米;檐高:5-5.5米;横向柱跨:(13-14米)+(4.8-5米)+(13-14米),两边各有1米赶牛通道,共计32.8-35米;纵向开间:7.5米,共计100-150米(根据实际地块可以调整);单个标准牛棚面积:3280-5250平方米;每棚可以饲养300-500头育肥牛。

(2)单列式牛舍。屋脊:6.4-8.5米;檐高:4.5-5米;横向柱跨:(13-14米)+(4.8-5米),共17.8-19米;纵向开间:7.5米,共计100-150米(根据实际地块可以调整);单个标准牛棚面积:1780-2850平方米,每棚可饲养150-250头。

2.屋顶形式和屋面。双列式屋顶采用双坡屋顶,或塔楼式屋顶;屋面采用斜坡式,坡度1%-1.5%(实际可调)。单列式屋顶采用单坡锯齿状,或塔式。可以结合光伏建造,开展牧光互补设计。全面覆盖两边走道。

3.场床建设。牛场床较中间走道低40-60厘米,主要采用硬化,15厘米厚C25混凝土,或素土夯实,夯实系数不小于0.93,或采用20厘米厚三七灰土。牛床的建造要考虑清浩、卫生、干燥,便于清理粪尿及防滑,以混凝土面层抹光防滑处理为好。

4.食槽、水槽建设。设置在牛床走道一侧,牛床前侧设高出走道水平10-15厘米的实体围护,食槽深度与通道水平,或较通道低15-20厘米,宽50-60厘米,弧形或U型。食槽上方设两根横向的两层钢管护栏,下面一根可上下调节,采用恒温自动补水水槽。双列式放到牛舍围墙外侧,单列式放在食槽对侧围墙外侧。

5.雨水收集。利用方钢立柱空腔排水,于立柱底部开圆孔用钢制雨水管接至雨水管网,收集后可作为中水再利用;或在走道外侧设置雨水沟。

6.环境控制。采用敞开式或半敞开式牛棚,冬季可以采用卷帘防风。降温系统气楼两侧设纵向微雾喷头,发挥降温作用,或者采用通风袋降温。

(三)发酵床制作与维护。

1.发酵床制作要求。因地制宜,选用农作物秸秆、谷壳、花生壳、锯末等副产品作为垫料,秸秆、玉米芯的粉碎粒度1-2厘米。腐败或发霉的物料不宜用作垫料。发酵菌种选择含有芽孢菌、酵母菌、乳酸菌、放线菌、黑曲霉、木霉等成分,有效活菌数≥100亿/克的牛用发酵床复合发酵菌种,按产品说明书进行使用。发酵床厚度为40-60厘米。也可初期铺15-20厘米厚,后期分批补充。

2.垫床日常维护。根据发酵床板结情况,每月翻耙2-3次。当粪尿分布不均匀时,应及时翻耙。发酵床适宜含水量为40%-55%,水分过高时应及时补充新垫料,并翻耙均匀。垫料过厚时可部分清理,当发酵床使用1年后,应部分更新,使用2年后应全部更新。当发酵床运行缓慢甚至停止,不升温、舍内臭味较浓,且通过翻耙、补料、补菌等手段亦不能解决时,应全部更新。

3.尾料处理。垫料可制作有机肥,或发酵后用于农田施肥。

三、适宜区域

当地秸秆资源丰富的肉牛规模养殖场。

四、注意事项

在养殖过程中,注意发酵床状态,及时增加垫料或翻耙、补菌,避免死床。

五、技术依托单位

安徽省畜牧技术推广总站

联系地址:合肥市包河区洞庭湖路3355号农业农村大厦

邮政编码:230041

联系人:张莉、方国跃、卢亚洲

联系电话:0551-62656273 15349853707

电子邮箱:ahxm2658642@163.com

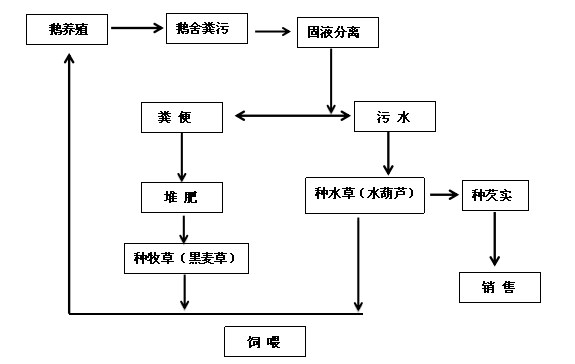

第8项:规模化鹅场粪污治理技术模式

一、技术概述

(一)技术基本情况。我省养鹅历史悠久,有皖西白鹅、霍邱雁鹅等著名地方品种。我省具有较大面积的沿淮河道滩地、丘陵坡地,水草资源丰富,养鹅规模逐年扩大,规模化程度越来越高,规模化养殖带来了大量的粪污,若不及时、规范化处理可引起环境污染、疫病传染等问题,严重影响肉鹅养殖业的发展。该模式将鹅场粪便和污水分别进行处理,粪便堆肥后用于种植黑麦草等牧草,作为冬春两季鹅的青饲料;污水用于种植水葫芦等水草,作为夏秋两季鹅的青饲料;同时肥水可用于种植芡实,以提高经济收益。

(二)技术示范推广情况。目前,该模式已在安徽省六安市裕安区、金安区、霍邱县,淮南市寿县、滁州市定远县等全面推广。

(三)提质增效情况。

1.经济效益。鹅是食草水禽,觅食性强,耐粗饲,能充分利用青草,鹅的嗉囊大,能采食大量饲料,且消化力强,种草养鹅能节省精饲料,降低生产成本。以往农户养一只商品鹅从苗鹅到出售需耗用精料10千克,通过种草养鹅,仅需精饲料6千克,即每只商品鹅节省精饲料4千克,按配合料每千克1.30元计算,可降低成本5.20元。鹅场污水种植芡实,不仅净化效果良好,肥水的芡实籽粒饱满、粒大,经济效益较好,亩均增收达8000-10000元。

2.生态效益。该模式减轻了畜禽粪污对土壤和环境的污染,为养殖场普遍存在的粪尿流失、污染河道等问题找到了一条科学的出路,对保护生态环境有着积极的推动作用。

3.社会效益。能够增加农民收入,促进产业结构调整,美化环境,对发展农村经济具有重大的推动作用。

(四)技术获奖情况。与该模式相关的技术整理制订发布了安徽省地方标准两项,分别为DB34/T 3137-2018《集约化鹅场粪污处理技术规范》和DB34/T 3617-2020《肉鹅青贮饲料调制及其饲用技术规程》。

二、技术要点

1.规模化鹅场粪污治理模式流程图

规模化鹅场粪污治理模式流程图

2.鹅场粪便堆肥处理。鹅粪添加植物秸秆、稻壳等物料进行调节碳氮比至20:1-30:1,必要时需添加菌剂;堆体起始含水率为40%-60%,发酵过程高温期温度控制在55-65℃,且持续时间不少于5天,最高温度不宜高于75℃。堆肥时间应根据碳氮比、湿度、天气条件、堆肥工艺类型和添加剂种类确定,堆肥物料各测试点的氧气浓度不宜低于10%,适时采用翻堆方式自然通风或设有其他机械通风装置换气,调节堆肥物料的氧气浓度和温度。

(1)黑麦草种植。单季水稻收割后即可播种黑麦草,播种量1.2-1.5千克/亩,选择土质疏松、质地肥沃、地势较为平坦、排灌方便的土地种植黑麦草。播种前对土地进行全面翻耕,并保持犁深到表土层下20-30厘米,开沟做畦,沟深30厘米,宽30厘米,畦的方向依地形定以便于排灌,每畦宽2-3米。施足底肥,亩施1000千克鹅粪堆肥。按每亩1.2-1.5千克进行播种,播种前将黑麦草种子用冷水浸泡5-8小时,捞起沥干后掺上细沙撒播。播种后40-50天后即可割第一次草,割草时无论长势好坏都必须收割,第一次收割留茬不能低于一寸,以后看牧草的长势情况,每隔20-30天收割一次,留茬不能低于一寸。同时根据实际情况,可留至拔节期收割。第一茬草适当早割,这样可促分蘖。用于饲喂牲畜用不完的青草可进行青贮利用。

(2)鹅场污水收集。鹅场污水可用于种植水葫芦、水花生等当地常见水生植物进行净化处理,经净化后的污水,可以用于种植芡实等作物。水生植物净化塘有效水深度宜为0.4-1.0米;塘内种植水葫芦,每千只鹅的污水处理需水生植物塘约1.6万平方米。定期用1:5000的硫酸铜溶液或0.1%浓度的石灰水,对水生植物塘进行消毒。

(3)水葫芦的种植。当地平均气温13℃以上并已断霜时开始种养,以越冬种株发出新叶时种养较为合适。种苗宜放入静水向阳的一侧水面,较大的水面或流动的水中放养时须用竹竿扎成三角形或方形的围框,并拉绳系于岸边桩上以固定位置;或在水中打桩,高出水面,并于几根桩之间,齐水面系粗草绳围栏。将种苗种养其中,待植株生长繁殖长满框内时,再逐步放大围框,最后加以拆除,以减少风浪动荡,防止被风吹散,有利于生长繁殖。水葫芦生长、繁殖十分茂盛时,即可开始采收作为青饲料。每天可采收种植面积的1/8-1/10,采后应将留存水面的植株均匀拨开,以便植株继续繁殖。

(4)芡实的种植。一般在3月下旬到4月初播种,播前应先做好苗池和种子催芽。苗池应设在背风向阳、地势平坦的洼地处,池宽2米,池长因播种量而定。四周作埂,田内挖翻平整,施足基肥,保持水深5-8厘米,等泥水沉淀澄清后,将发芽后的种子近水面均匀撒下,播种300-350粒/平方米。种子催芽方法:先将种子用清水漂洗1-2次,置阳光下曝晒,至种壳发白时放入干净盘钵,钵中盛清水,以浸没种子为宜,日晒夜盖,保持日温20℃以上,夜温15℃左右,约15天后种子开始萌动,等8%以上种子胚芽初露时插入苗池。5月中旬后,当秧苗有4-6片绿叶、叶片直径长达25-30厘米时起苗定植。每5千克种子的秧苗可定植5000-7000平方米水面。5月中旬定植到7月下旬封行前,芡实苗尚小,四周杂草容易滋生,需耘田除草3-4次。7-8月,水温高于35℃以上时,应在清晨泼凉水于叶面,以降低叶面温度,促进开花结实。早熟品种,采收期为8月下旬至10月上旬;晚熟品种为9月上旬至10月下旬。

(5)青饲料的饲喂。黑麦草和水葫芦可作为青饲料喂鹅,饲喂时可用铡草机将草切成l-2厘米后再饲喂。1-15日龄的雏鹅要以全价配合饲料为主,青饲料为辅,按先精料后青料的顺序饲喂。15-30日龄的小鹅,全价配合饲料与青饲料各50%饲喂。30-60日龄的青年鹅,饲喂以青饲料为主,精料为辅;出栏前20天左右要集中补饲育肥,以精饲料为主,青饲料为辅。用黑麦草喂鹅要注意补充钙、磷等。

三、适宜区域

安徽省及周边地区水域较丰富的地区。

四、注意事项

青饲料喂鹅时需注意添加比例、驱虫及补充微量元素。

五、技术依托单位

(一)安徽省农业科学院畜牧兽医研究所

联系地址:合肥市庐阳区农科南路40号

邮政编码:230031

联系人:陈丽园、吴东

联系电话:13965006484

电子信箱:semidry2@163.com

(二)安徽展羽生态农业开发有限公司

联系地址:六安市裕安区固镇镇

邮政编码:242200

联系人:江卫军

联系电话:1585282222

电子信箱:11320787@qq.com

(三)安徽农业大学

联系地址:合肥市蜀山区长江西路130号

邮编:230036

联系人:王在贵

联系电话(座机、手机):0551-65786232 13637085481

电子邮箱:wzgui@sina.com

附件4

渔业类操作规程(2项)

第9项:稻田中华鳖生态高效种养技术

一、技术概述

(一)技术基本情况。近年来,稻渔综合种养在我省取得了长足的发展,全省已形成稻虾为主导,稻鳖、稻鳅、稻蟹、稻鱼、稻蛙等模式并进的发展势头。随着发展规模的不断扩大,稻渔综合种养中一些瓶颈问题日益凸显,开始制约产业的持续健康发展,存在以下问题:部分经营主体重养殖轻种植,片面追求水产品高产,而忽略水稻种植,偏离稳粮增效的初衷;市场以鲜活水产品销售为主,初加工水产品同质化较为严重,单一种养模式市场风险较大;传统稻田工程存在光温水肥资源利用效率低,鳖驯食、饲喂与捕捞难度大,肥料等投入品养分过剩等难题。本技术将进一步丰富稻渔综合种养内容,提升稻田中华鳖生态高效种养技术水平,提高稻鳖养殖效率和综合效益,促进我省稻渔综合种养产业高质量发展。

(二)技术示范推广情况。该技术通过试验示范、培训观摩、现场指导及技术咨询等方式,在安庆市、池州市、蚌埠市、六安市、铜陵市等地进行示范推广,累计示范推广面积20余万亩。开展技术培训授课30余场次,累积培训3000余人次。常年服务30余家农业新型经营主体、直接帮扶7个脱贫村、直接带动脱贫户50余户发展稻鳖种养,在全力打赢脱贫攻坚战和全面实施乡村振兴中起到积极作用。

(三)提质增效情况。该技术可稳定水稻产量,提升种养效益,大幅度降低农药、化肥施用量,提升稻渔产品质量安全及品质。试验示范结果表明,该技术可生产水稻500-550千克/亩,生产优质鳖70-80千克/亩,亩均净效益3000元以上,可实现化肥减施30%、农药减施40%。

二、技术要点

(一)田间工程建设技术。

1.要求田面平坦、底质以壤土为好,稻田面积5-20亩为宜。稻田进排水方便,灌溉养殖用水水源充沛、水质清新无污染。

2.在稻田内开挖“上为竖直一字形、下为口字型”的结合型沟凼,养殖凼可选择稻田南向田埂内侧1米处开挖,池坡面呈60度、上宽下窄,深度1.2-1.5米;田间沟宽60厘米、深50厘米,与养殖凼北面子埂连通,方便中华鳖进入稻田;在中华鳖养殖期间养殖凼、田间沟和田面水体互相连通。养殖凼和连通沟面积总计不超过稻田总面积的10%。利用挖沟凼的泥土加宽、加高、加固田埂。田埂加高、加宽时,泥土要打紧夯实,确保堤埂不裂、不垮、不漏水,以增强田埂的保水和防逃能力。

3.在稻田南向田埂内侧铺设进水管道,管道两端分别连通进水渠和养殖凼。排水管道铺设在养殖凼底处,方便排水。进、排水口用铁条网封住。

4.沿田埂内侧利用彩钢板(或钢化玻璃、钙塑板等)建造内防逃,将彩钢板埋入田埂泥土中0.2米,露出地面0.5米以上,然后用木桩在每隔1.0-1.5米处固定。为防止中华鳖沿夹角爬出外逃,稻田四角转弯处的防逃隔离带要做成弧形。

5.在养殖凼中放置木板(或竹板、石棉瓦等)作为中华鳖饵料台兼作晒背台,每亩稻田设置2个饵料台。饵料台宽0.6-0.8米、长1.5-1.8米,一端固定在埂上,另一端没入水中15厘米左右。

(二)水稻种植技术。水稻种植前,一次性施用基肥(复合肥35千克/亩或有机肥300千克/亩);6月中旬栽插水稻,人工栽插为宜,水稻宜选择生育期长、抗倒伏、品质好的品种。

(三)中华鳖放养技术。6月下旬投放幼鳖,宜选择生长速度快、抗病力强、活动力强的中华鳖品系,放养规格400-600克/尾,投放密度35-40千克/亩。

(四)中华鳖饲养技术。中华鳖放养2-3天后即可投喂,饲喂以专用配合饲料为主。粉状配合饲料与水混合搅拌后制成团状或软颗粒投放在饵料台上,也可直接投喂膨化颗粒饲料。投饲时间为每天9:00-10:00、16:00-17:00,每天按照中华鳖体重的2%-4%投喂率进行投喂。可在稻田内投放田螺等活饵供鳖食用,节省饲料成本、提高中华鳖品质。遇阴雨天气或气温骤降,可减少投喂或不喂,水温低于18℃时,可停止投喂。

(五)水体管理技术。保持养殖凼和稻田水位稳定,每隔15天通过进水管道向养殖凼注入1/4-1/3凼体的新鲜水,养殖凼内的养殖尾水通过水位差由养殖沟流入稻田。

(六)病虫害防治技术。水稻生长期间不使用杀虫剂和除草剂等农药,8月中旬人工除草一次。每天清洗饵料台,养殖凼每15天用漂白粉2-3克/立方米或生石灰化成浆泼洒进行水体消毒。

(七)中华鳖捕捞技术。稻田排水烤田10天收割水稻,大部分鳖爬入养殖凼内,11月中旬可对田面中华鳖进行“地毯式”抓捕,养殖凼内中华鳖可根据情况分批起捕,一直可持续至翌年春季生产前。

三、适宜区域

该项技术适宜在我省水稻种植、稻渔综合种养产区推广。

四、注意事项

严格遵守稻渔综合种养相关技术规程。

五、技术依托单位

(一)安徽省农业科学院水产研究所

联系地址:合肥市庐阳区农科南路40号

邮政编码:230031

联系人:何吉祥

联系电话:13856974397

电子邮箱:hejixiang813@126.com

(二)安庆市水产技术推广中心站

联系地址:安庆市大观区湖滨街14号

邮政编码:246002

联系人:张四刚

联系电话:13349260187

电子邮箱:zsg910@163.com

(三)六安市天润现代农业科技有限公司

联系地址:六安市金安区东桥镇天润农业产业园

邮政编码:237162

联系人:汪家玲

联系电话:13805647560

电子邮箱:tianrun1999@163.com

第10项:冬闲田稻虾连作养殖技术

一、技术概述

(一)技术基本情况。低洼田、积水田容易受到水涝、农户形成只种一季水稻的习惯。对低洼冬闲田进行简单改造养殖一季龙虾,能取得很好的经济效益和社会效益,比如稻草还田(留稻桩30公分)起隐蔽作用、同时提供天然饵料;小龙虾粪便肥田、有机肥增多、减少化肥使用量及农药使用量各50%左右;水稻产量增加75公斤/亩左右。

(二)提质增效情况。效益分析、亩均产量100公斤、产值3500元/亩,成本:稻田租金小龙虾分摊300元/亩、饲料600元/ 亩、苗种600元/ 亩,其它费用200元/ 亩、共计1700元/ 亩、盈利1800元/ 亩。

二、技术要点

(一)稻田改造、对田埂进行加高加固、埂高出田面50公分、能保证蓄水40公分以上。

(二)蓄水、水稻收割后注水20公分(一般11份)、栽种部分水草。 第二年2月中下旬加水 15公分、4月初加满水。

(三)苗种投放、时间2月中旬至3月中旬放完苗、亩放苗5000尾(苗种规格300尾/公斤)。

(四)饲料投喂、根据天气及小龙虾生长情况自行确定、一个养殖周期亩均120公斤(6包)。起捕时间、4月10号至6月10号、6月5—10号整田直播水稻,如果水稻移栽可推迟捕捞时间至6月30号。

三、适宜区域

该项技术适宜在郎溪县各乡镇推广。

四、注意事项

严格遵守冬闲田稻虾连作养殖相关技术规程。

五、技术依托单位

郎溪县农业技术服务中心

联系地址:宣城市郎溪县中港东路写字楼

邮政编码:242100

联系人:汪浩、王婷

联系电话:0563-7021357

附件5

农业机械类操作规程(1项)

第11项:稻茬麦机械化适配性种植技术

一、技术概述

(一)技术基本情况。安徽省稻茬麦生产主要分布于江淮丘陵地区,每年种植面积1500万亩左右,占全省小麦种植面积的35%以上,位居全国稻茬麦种植面积第二位。针对该种植模式下存在的前茬处理难、整地质量不高和播种效果参差不齐等难点、堵点,省农机产业技术体系研发集成了安徽省稻茬麦适配性机械化种植技术,具体包括播期与播量、稻秸秆离田种植、稻秸秆全量粉碎还田种植和全秸硬茬地洁区种植等关键要点。该技术获授权发明专利1项,对正常气候条件和极端天气抢收后的稻茬麦稳产、增产具有重要指导意义。

(二)技术示范推广情况。稻茬麦适配性机械化种植技术近年来在我省合肥、巢湖、滁州、六安和淮南等江淮及沿淮多个地区累计示范推广1000万亩左右。

(三)提质增效情况。示范区播种时可降低用种2-4千克/亩,收获时江淮片区亩产高达500千克,沿淮区域亩产最高可达650千克。其中,采用秸秆还田适配性种植技术,可减少焚烧秸秆带来的环境污染,降低化肥使用,改善土壤理化性质。

(四)技术获奖情况。无。

二、技术要点

(一)播期、播量与种植参数。

1.强筋小麦。适宜播期为10月18日-25日,亩播量为14-15千克。实际播期较适宜播期每推迟2天,亩播量增加0.5千克。

2.弱筋小麦。适宜播期为10月22日-11月30日,亩播量为15-20千克。实际播期较适宜播期每推迟2天,亩播量增加0.5千克。

3.种植参数。小麦播种深度2-5厘米,行距20-25厘米;三沟配套,竖沟、腰沟深25-30厘米,环沟深35-45厘米,沟宽20厘米,畦面宽2-3米,确保旱灌、降渍和排涝能力。

(二)水稻低茬收割小麦种植技术。

1.留茬高度约15厘米,秸秆离田处理。适墒播种,采用普通旋耕施肥播种技术或电控排种旋耕播种技术进行小麦播种。其中,排种器可选用外槽轮式或交错凸齿式精量排种器,开沟器建议使用圆盘开沟器。

2.留茬高度约15厘米,田块大面积积水(水深5厘米左右),秸秆粉碎全量还田。采用高畦降渍旋耕施肥播种技术,一次性完成旋耕、筑高畦、施肥、播种和开沟等作业环节,畦宽约2米,畦沟深25-30厘米,畦面高出原地块2-3厘米。使用机具可为专用的小麦高畦降渍施肥播种开沟一体机,或是利用普通旋耕施肥播种机进行改装(将两侧刀片朝向改为中间方向)。

(三)水稻高茬收割小麦种植技术。

1.双轴旋耕播种施肥技术。留茬高度约40厘米,秸秆粉碎全量还田,秸秆长度不超过5厘米,且均匀铺撒。适墒播种,采用双轴旋耕播种施肥机一次性完成秸秆处理、旋耕、小麦播种和施肥等作业环节,小麦播量和施肥量根据实际播期或农户要求确定。

2.高畦降渍旋耕播种施肥技术。留茬高度约40厘米,田块大面积积水,水深约5厘米,秸秆粉碎全量还田,秸秆长度不超过5厘米,且均匀铺撒。使用高畦降渍旋耕播种施肥技术,一次性完成秸秆旋耕掩埋、筑高畦、施肥、播种和开沟等作业环节,建议采用圆盘开沟器。畦宽要适中,既可完成排水降渍,又具备补充灌溉功能。使用机具可为专用的小麦高畦降渍施肥播种开沟一体机,或是利用普通旋耕施肥播种机进行改装(将两侧刀片朝向改为中间方向)。

3.全秸硬茬地洁区播种技术。留茬高度约30厘米,秸秆粉碎全量还田,秸秆长度不超过5厘米,且均匀铺撒。适墒播种,使用全秸硬茬地行间集覆小麦洁区播种机进行作业,可将播种带上的秸秆移除,创造无秸秆障碍洁净区域,为机播的顺利作业和高质量播种提供良好条件。采用该技术作业一次性可完成秸秆粉碎、种带清秸、行间覆秸、播种施肥和镇压等环节,降低了秸秆腐化对氮元素的吸收,因此,氮施肥量可适当减少。

三、适宜区域

本技术适用于安徽省所有稻茬麦种植生产区。

四、注意事项

(一)选择适应当地环境、抗病、抗倒伏和宜用机械化收割的小麦种子,提倡使用种衣剂进行种子包衣,未采用种衣剂包衣的种子建议用药剂拌种。

(二)秸秆粉碎还田时,要确保粉碎率和抛洒均匀度。为防止水稻秸秆成团入土或富集于表土影响播种,可通过增加整地作业次数来提高种床质量。如遇连续阴雨天推迟播期,提倡加大播量,施足基肥,控制氮肥,播后芽前封闭除草,适墒机械开沟。

(三)机具使用前应对操作人员进行专业培训,确保安全、正确使用。提倡区域化种植和适度规模经营,实行统一品种、统一整地、统一播种、统一肥水管理和统一技术培训等作业模式,以利于机械化生产。

五、技术依托单位

(一)安徽农业大学

联系地址:合肥市蜀山区长江西路130号

邮政编码:230036

联系人:陈黎卿、张春岭、刘立超、王韦韦、刘策

联系电话:13966658997

电子邮箱:lqchen@ahau.edu.cn

(二)安徽省农业机械技术推广总站

联系地址:合肥市滨湖新区洞庭湖路3355号农业农村大厦

邮政编码:230091

联系人:蔡海涛、李林鹤

联系电话:13856019128

电子信箱: caihaitao@163.com

(三)滁州市农业机械化技术推广站

联系地址:滁州市南谯北路919号

邮政编码:239099

联系人:胡月宝、孔寿、张开仁

联系电话:13955004437

电子邮箱:huyuebao@163.com

附件6

综合类主推技术操作规程(1项)

第12项:云农场智慧服务与农产品可信可视化技术

一、技术概述

(一)技术基本情况。该技术依托于安徽省重点研究与开发计划等科研项目,以及农业农村部农业传感器重点实验室、智慧农业技术与装备安徽省重点实验室等科研平台,采用物联网、大数据、虚拟现实等技术将分散于不同地点的实体农场汇集到“云端”,实现实体农场“云化”,构建特色农产品的“合作社/农户+聚茶园(聚菜园、聚果园、聚菌园等)+消费者”的云农场运营新模式和农产品产销旅融合发展新模式,培育数字乡村和数字化新型农业,推动新一代信息技术赋能乡村振兴。利用物联网设备对种养殖农产品生长加工过程实时监测,生成作物的成长档案,并使用区块链平台背书,保证了数据的真实性,为消费者提供了可视化溯源信息,极大地提高了用户体验。基于智能推荐的农产品销售技术,依据消费者的地理位置推荐周边实体农场,对消费者在电商平台上留下的行为数据进行分析和预测,使用户在使用过程中更加便捷地找到心仪的目标农产品,实现了“农场+消费者”垂直对接。消费者可通过推荐渠道及时获取和搜索农场及农产品,进行实景体验与购买。生产者可依据市场需求,调整自己的生产经营策略,及时响应市场变化,优化市场资源配置。通过农产品全供应链可信可视化溯源技术,便于消费者全面了解所购买的农产品,增强消费者购买信心,为农产品的品牌化培育提供有效支撑。

(二)技术示范推广情况。本技术已在合肥、安庆、六安等地的100余家企业、300多个实体农场进行了示范应用,通过“云化”实体农场及生产、加工、仓储、销售等环节,实现了农场+消费者垂直对接,形成从基地与地块管理、作物生产管理、农产品加工储存至电商销售于一体的现代产供销服务体系。目前,覆盖产品种类117种,包括番茄、辣椒、茶叶、猕猴桃、酥梨、葡萄、木耳以及多个高山蔬菜品种等特色农产品。区块链平台上链数据已达244331条,用户参与食品质量安全扫码溯源235346次。

(三)提质增效情况。项目实施以来,本技术的相关项目与软硬件系统平台在示范企业基地取得了良好的应用效果。在经济效益方面,本技术共助力示范企业茶叶、蔬菜、水果、菌类品牌溢价32%、35%、15%、40%,新增销售收入8000多万元。在生产成本方面,通过传感器设备的精准感知和监控装备的实时监测,助力示范企业在农药肥料使用、水肥一体化、人工等成本上节省30%以上;在旅游发展方面,通过云农场实景体验功能的应用,吸引了省内外游客前往应用基地体验当地特色农产品,推动了当地旅游经济的发展,示范企业在黄金季度接待游客最高达2万余人次;在食品信任度方面,消费者在扫码获取食品生产加工全过程信息后,显著提升了其对于食品生产商的信任度,有60%的消费者选择了回购。

(四)技术获奖情况。先后获安徽省科技进步奖、全国农牧渔业丰收奖、神农中华农业科技奖等3项,牵头制定的安徽省地方标准《食用菌种植智慧方舱及其物联网技术指南》已挂网公示。获授权发明专利15项、实用新型专利3项,登记软件著作权24项。

二、技术要点

云农场智慧服务与农产品可信品控技术采用软硬件设备结合的方式采集农场全方位、全周期、立体化数据,向用户展示真实可信的农场云化信息。通过对农场信息的整合共享与实时更新,及时把握市场需求,有效提升了农业生产、经营、管理和服务水平。本技术的硬件设备由环境传感器、高清摄像头、全景相机、网关、有线无线信号传输设备、光纤、云端服务器和智能手机或电脑等组成。软件系统包括物联网信息监测、云农场实景体验、智慧电商和可信可视化溯源系统等部分。主要技术要点如下:

(一)基于物联网的云农场大数据精准获取技术。本技术通过各类传感器采集农场环境数据,采集指标包括空气温湿度、土壤温湿度、光照强度等;在农产品种植、加工、流通、仓储、销售等重要的点位部署高清摄像头进行7×24小时全天候监控,实现农作物生长状况的监测分析;利用GIS系统获得农场所在行政区划图、卫星遥感图等基础地理数据;使用全景相机获取农场360°视角的实景全貌。

(二)云农场线上实景体验技术。本技术为消费者提供了查看农场卫星图像、在线视频、全景图片和特色产品图文介绍等功能,消费者在沉浸式体验农场实景后,可自行前往农场实地旅游或购买农场内的特色农产品。消费者可通过平台查看农场内所有地块的信息,若对地块所种植的农产品感兴趣,可提交地块认领申请,由农场管理员审核通过后即可认领该地块,用户认领地块后可以查看该地块的7×24小时监控信息和传感器采集的作物及环境信息。当农产品成熟后,农场管理员会提醒用户现场摘取农产品或线上获取产品,可实时观看/查询农产品的种植、加工、流通、仓储、销售等信息。

(三)基于区块链的可信数据存储与溯源技术。本技术使用区块链和HDFS分布式数据库集合的链上链下双模存储方式,对云农场数据进行存储。区块链采用Hyperledger Fabric平台,用于存储如环境信息等的结构化数据,对于图片、视频等非结构化数据,则存储在链下HDFS数据库中,并计算该数据的摘要值后上传到区块链中,通过对比区块链中存储的摘要值和HDFS内计算出的摘要值,即可判断数据是否被篡改。溯源过程中,用户只需扫描商品上的二维码,即可获取到可信的农作物生长加工全过程信息。

(四)基于智能推荐的智慧电商技术。该技术系统界面可根据用户的浏览、点击和购买等行为数据,运用基于农产品的协同过滤算法、基于消费者的协同过滤算法等推荐算法,为用户进行个性化的智能推荐;根据用户的位置和喜好,向用户推荐附近所存在的适合用户的实体农场与农产品销售经营点。

三、适宜区域

安徽省茶叶、蔬菜、水果、食用菌等特色农产品实体种养基地与农场,并可拓展到家禽、牛羊等养殖基地。

四、注意事项

应用场所需通电通网,管理人员需定期巡检软硬件运行情况。

五、技术依托单位

(一)安徽农业大学信息与人工智能学院

联系地址:合肥市蜀山区长江西路130号

邮政编码:230036

联系人:饶元、王坦、吴国栋

联系电话:17756008850

电子信箱:raoyuan@ahau.edu.cn

(二)安徽省农业信息中心

联系地址:合肥市滨湖新区洞庭湖路3355号农业农村大厦

邮政编码:230091

联系人:叶显峰

联系电话:0551-62677189,19956582026

电子信箱:412630933@qq.com

(三)岳西县特色农业服务中心

联系地址:安庆市岳西县建设东路12号

邮政编码:246600

联系人:储海峰

联系电话:13865562765

电子邮箱:1322951307@163.com

(四)舒城县农业科学研究所

联系地址:六安市舒城县桃溪现代农业产业园

邮政编码:231300

联系人:葛自兵

联系电话:15856481888

电子邮箱:326948238@qq.com

主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040

联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com

版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1  皖公网安备

34182102000001号 本站已支持IPv6访问

皖公网安备

34182102000001号 本站已支持IPv6访问